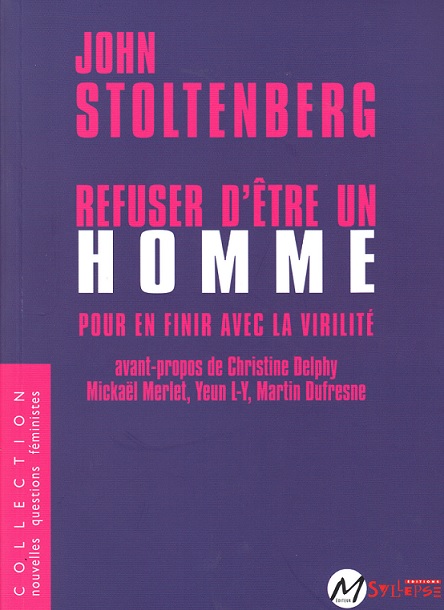

John Stoltenberg : Refuser d’être un homme. Pour en finir avec la virilité. Avant-propos de Christine Delphy, Mickaël Merlet, Yeun L-Y, Martin Dufresne.

Éditions Syllepse, collection Nouvelles Questions féministes, et M. éditeur (Québec), mars 2013, 272 pages, 22 euros (disponible à la bibliothèque d’Agate, armoise et salamandre).

Disons tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’un seul essai, mais d’un recueil de textes dont tous, à l’exception d’un seul, ont été écrits pour être dits lors de réunions publiques, conférences, meetings, etc. Ce qui explique le style particulier de la plupart d’entre eux, où l’on sent que l’auteur s’adresse vigoureusement à un auditoire dans le but de le déstabiliser quelque peu, afin de provoquer des questions et des réflexions. Et il est vrai que remettre en question l’ordre généralement accepté comme « naturel » du genre et de la suprématie masculine ne va pas de soi – il faut souvent discourir « à coups de marteau », pour paraphraser Nietzsche. C’est probablement une des seules réserves que j’émettrai sur ce livre, extrêmement utile et même nécessaire : souvent des vérités y sont formulées sans vraiment être argumentées, étayées (il manque le temps de la construction du raisonnement), et ces vérités ne sont pas, ou mal, suivies de conséquences pratiques. En effet, après avoir dénoncé la suprématie masculine, l’auteur ne propose pas grand-chose comme actions concrètes à lui opposer, mais se contente d’appels un peu emphatiques, voire moralistes, à « penser », « agir », « faire quelque chose » enfin, avec des formules comme « il faut », « on doit »… Qu’on ne prenne pas cette critique pour un refus global des thèses développées par Stoltenberg : bien au contraire, il me semble que ces thèses seraient mieux défendues et certainement plus convaincantes en étant mieux présentées et argumentées, dans une forme qui convienne mieux à l’écrit qu’à l’oral.

Les textes sont traduits de l’anglais (États-Unis) par trois traducteurs auxquels Christine Delphy, directrice de la collection Nouvelles Questions féminines, a demandé d’écrire chacun « son » avant-propos. Quant à elle, elle explique pourquoi une collection féministe accueille un auteur masculin. Les hommes n’ont-ils aucune place dans le combat féministe ?, demande-t-elle, avant de répondre : « Non. Ils en ont une : la leur. Et dès qu’ils cessent de parler prétendument de notre place, et à notre place, dès qu’ils parlent à partir de leur place, et de leur place, on peut […] les écouter. »

« Refusing to be an man, écrit Mickaël Merlet, apporte une approche profondément novatrice pour un écrit masculin. À savoir : étudier les dominants de genre de l’intérieur, dans les yeux, dans les têtes. Tels qu’ils pensent, parlent et agissent. Et ce, avec une fidélité sans faille au féminisme radical. »

Yeun L-I poursuit en demandant : « Comment Refuser d’être un homme quand on bénéficie quotidiennement de cette position oppressive ? Comment ne pas participer à la guerre faite aux femmes ? » Et, soulignant la position radicale de Stoltenberg, il souligne qu’« il n’y a pas de masculinité – même non hégémonique – sans assujetissement des femmes. »

Et Martin Dufresne enfonce le clou contre ceux qui, face au mouvement féministe, tentent de sauver leurs privilèges, autrement dit les masculinistes : « […] qu’il s’agisse d’hypothèse évolutionnistes clamant un rôle essentiel de la suprématie masculine, d’une “détresse ” complaisamment prêtée à tout homme entravé, des tentatives de “relooker” le bon vieil égoïsme de papa en “transgression” ou politique “postmoderne” ou des appels du pied à un romantisme ringard, les réacs voudraient bien mettre les hommes et le statu quo à l’abri du projet féministe. »

Stoltenberg donne dans sa préface un bon aperçu de ses intentions : « Le fil conducteur de ce livre est ma théorie que le “sexe masculin” a besoin de l’injustice pour exister. Je soutiens que l’identité sexuelle masculine est une construction de toutes pièces, politique et éthique, et que la masculinité n’a un sens personnel que du fait d’être créée par certains actes, choix et stratégies – qui ont des conséquences dévastatrices pour la société humaine. Mais c’est précisément parce que cette identité personnelle et sociale est construite que nous pouvons la refuser, nous pouvons agir à son encontre – bref, nous pouvons changer. »

C’est principalement sur ce point de la construction du genre et de la hiérarchie qui le structure que je m’attarderai ici, sans chercher à rendre compte de chacun des textes qui composent le recueil, et qui abordent des sujets trop variés pour une seule note de lecture. De ce point de vue, la « Mise en situation historique et politique », qui indique dans quel contexte intellectuel et politique ont été produits les textes suivants, puis le premier chapitre, intitulé « L’éthique du violeur », me semblent essentiels. Si un lecteur pressé voulait s’en tenir à un résumé de cet ouvrage, il devrait, je pense, lire au moins ces deux textes-là.

Dans le premier, l’auteur explicite le sens de son titre : « Je veux dire la même chose que ce que je voudrais dire par “refuser d’être un blanc” dans une société raciste. » L’exemple du racisme est très pertinent pour comprendre ce qu’il en est du genre et de sa construction. En effet, grâce au mouvement pour les droits civiques des années 1960, puis aux Black Panthers ou encore à l’ANC en Afrique du Sud, nous sommes aujourd’hui nombreu·ses·x à admettre que le racisme est un phénomène social, politique, historique construit. Ce qui est encore loin d’être le cas pour le genre… Aux États-Unis (comme ailleurs, dirais-je) « persiste une contradiction, écrit Stoltenberg, entre la justice réelle, concrète, et la liberté individuelle, posée comme inaliénable. Par exemple, la tension qui oppose la législation antidiscrimination actuelle et le libertarisme hérité des propriétaires d’esclaves est plus qu’évidente dans la collusion de l’État avec les pornographes. Forts de la culture de base de leur industrie – l’exploitation et l’expropriation d’une chair humaine économiquement vulnérable –, les fabricants de pornographie ne ressemblent à rien autant qu’à des négriers de l’ère technologique ; pourtant, leur “liberté” éclipse la “protection égale de la loi” pour toute personne à laquelle ils portent préjudice. » Ce n’est pas un hasard si la citation qui sert d’exergue au livre est de James Baldwin, grand lutteur (noir) antiraciste s’il en fut. L’auteur l’a personnellement connu et son engagement, inspiré par le féminisme radical, a également été très influencé par la lutte des Noirs américains. Ce que Baldwin a enseigné à Stoltenberg, c’est que « Personne n’était blanc avant d’arriver en Amérique. Il a fallu des générations, et énormément de coercition, avant que ce pays devienne blanc. L’Amérique est devenue blanche – les personnes qui, à les entendre, ont “fondé” le pays sont devenues blanches – par nécessité de nier la présence des Noir·e·s et de justifier leur assujetissement. Aucune communauté ne peut être basée sur un tel principe ; ou, en d’autre termes, aucune communauté ne peut être établie sur un mensonge aussi génocidaire. Des hommes blancs – ceux de la Norvège, par exemple, où ils étaient des Norvégiens – sont devenus blancs en massacrant des bovins, en empoisonnant des puits, en incendiant des maisons, en exterminant les Américains autochtones et en violant des Noires. »

Ainsi, poursuit Stoltenberg, « l’œuvre de Baldwin m’avait aidé à percevoir en termes de pouvoir et d’injustice la connotation raciale que nous attachons aux attributs anatomiques. Je doute que j’en sois arrivé à dire, comme je le fais dans Refuser d’être un homme, que le “sexe masculin” a besoin de l’injustice pour exister si je n’avais pas compris avec Baldwin que la catégorie de blanc ne devient crédible que par des actes d’assujettissement ». Mais un peu plus complexe, voire plus vicieux, est le fait qu’en existant par l’assujettissement des autres, la catégorie des dominant·e·s (blanc·he·s, ou hommes, ou hétérosexuel·le·s) crée en même temps qu’elle-même des catégories de dominé·e·s (noir·e·s, femmes, homosexuel·le·s…), ce qui entraîne l’effet pervers que, en luttant pour les droits de leur catégorie, les dominé·e·s reconnaissent de fait l’ordre des catégories et risquent toujours de se limiter à une piètre renégociation de leurs parts respectives (de reconnaissance, de privilège, de revenus, de droits, etc.) – sachant que les dominant·e·s se tailleront immanquablement la part du lion. Autrement dit, « le fait de savoir à quelle catégorie(s) précise(s) nous “appartenons” – qu’on l’exprime avec fierté ou défiance – ne suffit pas à créer la révolution qu’il nous faut. Ce n’est qu’en prenant pour cible la structure de dominance identitaire elle-même, avec la politique et les valeurs éthiques qui la soutiennent, que chacune de nos alliances trouvera sa voie vers une cause commune, une vision unifiée et une assise morale collective. » C’est pourquoi s’est développé aux États-Unis un mouvement pour « l’abolition de la blancheur », et c’est pourquoi, dans une même perspective, Stoltenberg milite pour une abolition de la masculinité.

Dans le premier chapitre, Stoltenberg examine les conséquences de l’intériorisation par tous et toutes de l’idée d’identité sexuelle. Il s’agit bien d’une idée, et non d’une réalité tangible, comme par exemple, la gravité. Nous ne doutons jamais du fait que si nous lâchons ce caillou, il va tomber par terre. Par contre, nous doutons tous et toutes plus ou moins de notre identité sexuelle. Et chez la plupart d’entre nous, cela est source d’anxiété, voire d’angoisse. Un peu comme si, sujet·te au vertige et avançant à tâtons dans la pénombre, nous ne savions jamais si nous sommes, ou non, au bord de la falaise : nous nous efforcerions sans cesse de nous assurer d’une prise solide au sol, quitte à nous attacher afin d’être sûr·e de ne pas tomber… Ainsi nous devons sans cesse nous réassurer quant à notre identité sexuelle « en faisant des choses qui nous donnent l’impression d’être vraiment un homme ou une femme et en évitant de faire celles qui laissent place au doute en ce domaine. » Au-delà de nos comportements quotidiens, cette idée d’identité sexuelle, et la nécessité de la renforcer, de l’étoffer jusqu’à lui donner une certaine consistance, a entraîné, entre autres, toutes sortes de recherches scientifiques visant à démontrer que non seulement les identité sexuelles existent, mais qu’en plus, elles déterminent nos comportements. On parle, par exemple, de cerveaux masculins et de cerveaux féminins. Comme le dit Stoltenberg, « s’il est vrai que le comportement découle de l’identité sexuelle, alors il est justifiable de juger différemment du bon ou du mauvais droit de toute action humaine selon qu’elle est le fait d’un homme ou d’une femme, en s’appuyant sur des raisons comme la biologie, l’ordre naturel ou la nature humaine. […] L’évaluation des actions humaines en fonction du genre de la personne qui les pose – ou “éthique sexospécifique” – est une idée si peu remarquable, si irrévocablement ordinaire et si évidente pour un grand nombre de gens que le fait qu’elle en soit venue à être un tant soit peu remise en cause est déjà un miracle de premier ordre dans l’histoire de la conscience humaine. » Or, « il n’existe aucun secteur de l’activité humaine où les gens sont plus loyaux à cette éthique sexospécifique que celui de la stimulation génitale manifeste. » Là aussi, là surtout, il faut prouver, à soi-même et aux autres, encore et toujours, qu’on est un homme ou qu’on est une femme. Et selon Stoltenberg, cela ne va pas sans anxiété : « Ainsi, le vécu de tension sexuelle de la plupart des gens tient pour une grande part à leur anxiété face aux paramètres éthiques de leurs conduites, jugées bonnes ou mauvaises selon qu’elles correspondent ou non à leur identité sexuelle supposée. La tension sexuelle et l’anxiété de genre sont si étroitement associées dans le corps et le cerveau de tous et de toutes que cette anxiété suscite de façon prévisible la montée de tension et que l’on peut compter sur le déclenchement de la tension pour absoudre l’anxiété – du moins jusqu’à la prochaine fois.

Voilà donc l’intersection de l’érotisme et de l’éthique – le raccord entre l’érotisme que nous ressentons et l’éthique de nos gestes, entre la sensation et l’action, entre ressentir et agir. Cette connexion est au cœur de notre identité personnelle et de notre culture. C’est le point où une sexualité sexospécifique émerge de choix comportementaux, et non de notre anatomie. C’est le point où nos émotions érotiques rendent manifeste la peur avec laquelle nous nous conformons à l’éthique propre à notre sexe, structure attaquée de tous côtés par tous les dangers que nous imaginons. C’est le point où nous pourrions reconnaître que nos identités sexuelles sont elles-mêmes des artifices et des illusions, le résultat d’une vie à s’efforcer de se comporter en vrai homme et non en femme, en vraie femme et non en homme. C’est également le point où nous pouvons réaliser que nous n’affrontons rien d’aussi superficiel que des rôles, des images ou des stéréotypes, mais bien un aspect de nos identités qui est encore plus profond que notre existence corporelle, à savoir notre volonté désespérée, à la fois secrète et publique, d’appartenir à l’un et non à l’autre. »

Parmi les différences induites par les deux éthiques sexospécifiques, il y a le viol. Pourquoi les hommes violent-ils?, demande Stoltenberg. Recourant à une analogie avec le travail de comédien au théâtre, il cite Aristote (dans La Poétique, chap. 15) selon qui un personnage peut être crédible s’il offre suffisamment de vraisemblance et de cohérence. Or, dit-il, « les diverses actions appropriées au personnage « d’homme et non de femme » sont profondément influencées par la présence du viol parmi elles. Cette série d’actes n’a pas la dissonance d’un groupe de notes jouées au hasard, sans harmonie. Il s’agit plutôt d’un accord, dont la note fondamentale colore de ses harmoniques chaque note jouée plus haut. Le viol s’apparente à cette note fondamentale ; jouée parfois fortissimo, parfois pianissimo et parfois en simple écho, elle détermine néanmoins les harmoniques de tout l’accord. “Parfois”, “juste un peu”, “de temps à autre”, “seulement à l’occasion” – quelle que soit la façon dont on souhaite qualifier l’élément clé de la série, le geste de forcer quelqu’un à admettre une pénétration sexuelle sans son assentiment entier et éclairé crée à tel point la valeur étalon des comportements définissant le masculin qu’il n’est pas du tout inexact de suggérer que l’éthique masculine est essentiellement celle du violeur. » (C’est moi qui souligne.)

François, 21 juillet 2014